創生期

2015(平成27)年、日本赤十字社の看護師教育は125周年を迎えました。そこで、本稿では、看護師教育とともに歩んできた同窓会の歴史、中でも創生期に焦点をあて、同窓会の始まりと尽力された先輩の姿を皆さまにご紹介します。

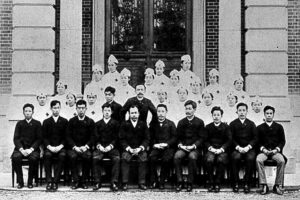

日本赤十字社の看護婦養成は、1890(明治23)年4月より現日本赤十字社医療センターの前身である日本赤十字社病院で開始されました。第1回入学生は10名で、当時は1.5年の学業と2年の実習の3.5年課程で、1.5年の学業を終えた時が卒業でした。卒業の直前に濃尾地震が発生したため、第1回生と従来からいた看護婦10名のあわせて20名が救護活動を行いました。そして、1892(明治25)年5月には、第1回生第2回生合同の卒業証書授与式が行われ、赤十字の養成施設から初の看護婦が巣立っていきました。

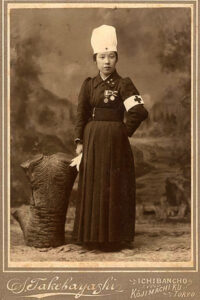

当時、日本赤十字社で養成された看護婦は、卒業後も20年間は日本赤十字社の召集に応ずる義務があり、戦時平時を問わず必要があれば日本赤十字社が行う救護活動に従事していました。その後、義務年限は、15年間、12年間、7年間と次第に短縮されていきました。

同窓会の創立に大きく影響した人物の一人に、本社病院で四代目看護婦監督兼養成所の看護婦取締(今の看護部長にあたる職務と看護婦生徒の監督(生活指導)の兼任)であった萩原タケ姉がいます。彼女は、1907(明治40)年、34歳の時に本社病院を休職して、日本赤十字社特別社員山内侯爵夫人のパリへの旅の随員として欧州へと旅立ちました。その後、休職を延長してパリに残りフランス語の習得と病院の見学などで見聞を広めました。また、パリ滞在中に梨本宮両殿下の欧州旅行の随員となり、欧州各地に随行し、各国の病院施設や運営について見学して広い知識を得ています。さらには1909(明治42)年7月に開催された第2回国際看護婦協会(ICN)のロンドン大会に、日本赤十字社看護婦団代表として出席し、大会後にはICN名誉副会長を務めることになります。

実に2年間にわたる洋行を終え、帰国後、本社病院の看護婦監督に就任し、その後27年の間、通常の病院内業務のほかに、戦争や紛争・関東大震災などの救護活動や国際会議への出席、欧州の先進諸国の病院・教育施設の視察など、世界に目を向け看護の発展に尽力されました。特にICN大会(1909年ロンドン大会、1912年ケルン大会)には大きな刺激を受け、看護の発展はもとより、世界各国との交流のためにも、日本のICN加入を熱望していました。

本同窓会は、萩原姉が本社病院の看護婦監督を務め、国内外で活躍しているさなかに創立されました。1918(大正7)年5月8日、日本赤十字社病院の救護看護婦養成所を卒業し、長い召集義務年限を終えた救護看護婦の中で、志を同じくするものが「日本赤十字社看護婦同志会」を設立したのです。名称は、翌年「日本赤十字社看護婦桐鳳会」に変更され、会の目的は『会員相互の親睦を計り、有事の際は、本社看護婦および服務年限者の後援をなし、平時は専ら精神修養に努め、世上一般看護婦に対し、その聖職なることを理解せしめ、品行の向上を計り、赤十字精神を体して、国家に貢献するにあり』(日本赤十字社,1927)とあり、本同窓会の前身となりました。

その後「桐鳳会」は、萩原タケ姉の意向を受けて、1928(昭和3)年に、本社病院だけでなく、日本各地の赤十字看護婦教育施設を卒業した看護婦を含めた全国組織とする「日本赤十字社看護婦同方会」へと発展します(現在の一般財団法人日本赤十字社看護師同方会)。そして「日本赤十字社看護婦同方会」に加え、慈恵会、東京府看護婦連合会、済生会病院、東京帝国大学付属医院、聖路加国際病院、慶応大学医院の7団体を中心に日本看護婦協会が組織され、1933(昭和8)年のICN加入へとつながっていきます。

本学卒業生の同窓会活動は、こうしてしばらくの間、同方会の中で行われ、独自の活動は休止されました。新たな同窓会の歴史は、救護看護婦養成所が、日本赤十字女子専門学校を経て、1954(昭和29)年4月に日本赤十字女子短期大学となったときに始まります。

【同窓会誌担当:喜多 里己】

武蔵野:さつき会

2005(平成17)年に日本赤十字武蔵野短期大学が統合され、新しい「日本赤十字看護大学」になって10年になろうとしています。大学の統合とともに両校の同窓会も2009(平成20)年統合されました。本稿では、武蔵野で誕生した「さつき会」に焦点をあてたいと思います。

武蔵野赤十字病院が誕生したのは、昭和24年のことです。神崎三益初代病院長は、「学生のいない病院は、子どものいない家庭のようで寂しくて物足りない」、「医師、看護婦は車の両輪である」という強い信念のもと看護学校設立に尽力され、1952(昭和27)年、武蔵野赤十字高等看護学院が誕生しました。

第1回生は、病院近くの学校の空き教室を借りた仮校舎で、救護服姿で入学式に臨みました。ベニヤ板で仕切られた木造教到は、実習室と隣り合わせで、時おり、他教室から声が聞こえてきました。また、寮は、運動場の端にある茅葺屋根の民家を改造した建物で、襖で仕切られた4人部屋と食堂、舎監(当時の教務主任:篠崎ハル監督)の部屋がありました。当時、神崎学院長が、毎学期の終わりに畳の部屋で円卓会議を開き、学生の声を聞く時間をもつなど、学校全体が家庭的な雰囲気だったことがうかがえます。

そして、武蔵野赤十字高等看護学院の第1回生が卒業した1955(昭和30)年、同窓会「さつき会」が誕生しました。第1回生の卒業式は仮校舎で挙行されましたが、1956(昭和31)5月には円形でモダンな校舎が新築され、当時大変珍しく、各方面から注目を浴びました。

さつき会会則には「本会は赤十字理念に基づき、看護教育及び看護業務の発展に貢献するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする」とあります。その活動はどのようなものだったのでしょうか。残念ながら、当時を伺う資料は少なく、本稿をお読みいただいた武蔵野赤十字看護学院卒業の先輩方に、ぜひ資料を頂きたいと思っています。

ここでは、さつき会が30周年を機に発行が開始された『さつき会々報』から当時様子をご紹介いたします。

会報第1号の発行は1985(昭和60)年5月のことです。武蔵野赤十字高等看護学院は14回生の教育を終え、1966(昭和41)年からは日本赤十字武蔵野女子短期大学での教育が開始されています。会誌によせられた当時の中原久江同窓会会長の言葉を紹介します。

「本年は昭和30年に看護学院の1回生の卒業と同時にさつき会が発足して、三十周年に当たります。この間に会員は千人を超す大所帯になりました。30年とは本当に長いことのように思いまずが、発足から今日までの歴史の一遍一片を先輩から伺いますと濃縮された三十年を短いもののように感じます。そして、過去の努力を受け継いで明日に向かわねばという思いがわいてまいります。…中略…。

全国各地での同窓生のご活躍を耳にする時、頼もしさを感じると同時にこの力が結び発展していく必要を感じます。そのためには同窓生の交流をもう少し充実する必要があります。会報はこの役割の1つを担うと思います。そこで30年を機会に発行を試みました。」

この後、会報は2006(平成18)年の第22号まで、毎年会員に届けられました。中原久江会長の「会誌が同窓生の交流を充実する役割を」との言葉は、統合後の本会誌に脈々と受け継がれているものと思っています。

さて、このさつき会々報をひもとくと、同窓会の動き、武蔵野赤十字病院の動き、母校の動きの紹介とともに、同窓生からの便りが毎号掲載されています。日本だけでなく世界で活躍する同窓生の姿が垣間見えますが、その言葉のうちに母校への思いがあふれています。

また、同窓生の便りのなかには、学生寮での思い出も多く、初めにご紹介した初期の学生寮が農家を改築した建物で萱葺屋根をトタンで覆ったために雨が降るたびに鳴る音にちなんだ通称「とんとんハウス」と呼ばれていたこと、次の学生寮は、校舎と同じ円形の建物で、ケーキをカットしたような形の部屋があり、周囲を糸杉とさつきに囲まれていたことから「さつき寮」と名づけられたことが紹介されていました。

そして昭和64年に「新さつき寮」へと移り変わっていますが、この「新さつき寮」改築の際には、同窓生からのお祝いのピアノが送られました。また、大学祭「いとすぎ祭」では、毎年、おでん屋台やバザーなどさつき会から出店され、とても好評だったとのことから、さつき会の活動は、母校の学生支援に熱心だったことがうかがえます。

統合後、大学祭は「クロア・ルージュ祭」として毎年6月に開催されていますので、どうぞ皆さま、足をお運びください。

では、本会の歴史について、続きは、またの機会に皆様にお知らせいたします。

【出版担当:柴田 レイ子・喜多 里己】

- 日本赤十字社編(1927).看護婦養成史料稿.日本赤十字社

- 日本赤十字社(1957).日本赤十字社創立80周年記念刊行 日本赤十字社八十年小史.日本赤十字社

- 日本赤十字武蔵野短期大学(2002).日本赤十字武蔵野短期大学五十年のあゆみ.

- 日本赤十字武蔵野短期大学(2008).日本赤十字武蔵野短期大学開校記念誌.

- さつき会(1985).さつき会々報 第1号.